導入事例

eスポーツがつなぐ多様性の架け橋 ― ePARAが見つめた、カームダウン・クールダウンルームの未来

2025年大阪・関西万博で株式会社Yogiboにより設置されたカームダウン・クールダウンルーム「1坪のハグ」。その開発過程では、さまざまな立場からの意見が交わされ、多様な人々が安心して過ごせる空間づくりが目指されました。

本記事では、その検討委員として議論に参加した、eスポーツを通じた障害者の就労支援に取り組む「ePARA」の皆さんにお話を伺いました。

成年後見制度の普及からスタートし、やがてパラeスポーツという新たな可能性に挑むこととなったePARAの軌跡。そして、視覚障害者としての実体験から見えてきたセンサリールームへの期待とは――。

障害のある・なしに関わらず、誰もが活躍できる社会を目指すePARAの取り組みと、万博でのインクルーシブな対話の記録をお届けします。

検討委員:加藤大貴(株式会社ePARA 代表取締役、NPO法人市民後見支援協会 理事)、江頭実里(全盲eスポーツ選手、株式会社ePARA Fortia担当~障害当事者によるバリアフリーPJ)、細貝輝夫(株式会社ePARA 法人担当)

聞き手:中川(NPO法人チュラキューブ 代表理事/大阪国際工科専門職大学 工科学部 准教授)

ePARAが目指す、誰もが輝ける社会

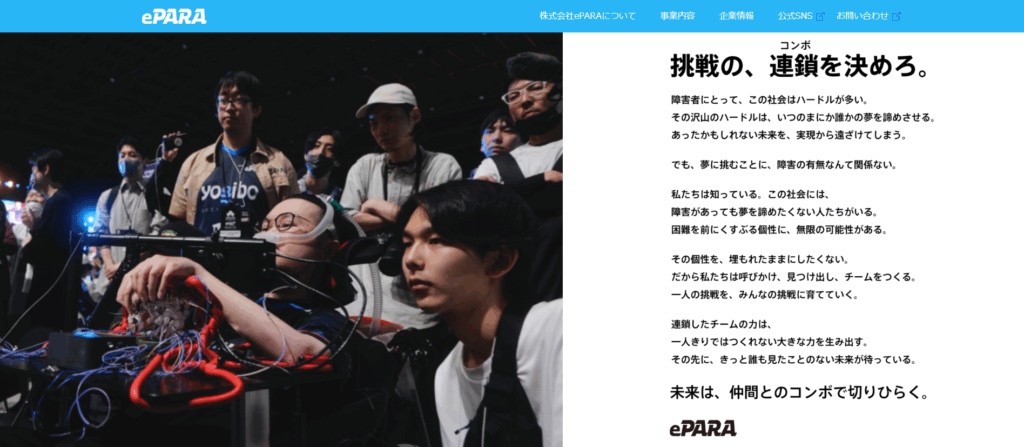

株式会社ePARA公式サイトより

ePARAさんの組織について、立ち上げのきっかけと活動内容について教えていただけますでしょうか。

細貝:きっかけとしては、ePARAの代表の加藤が、認知症の高齢者と障害者の支援をする「成年後見」という活動を福祉の現場でしていたことに遡ります。まだ始まったばかりの新しい制度である「成年後見」を、より多くの人に知ってもらうために、どういうイベントをすればいいのか模索していた時期があったんです。

例えば、成年後見落語をして多くの方の前で披露して見せたり、エンディングノートセミナー・親なきあとセミナーなどいろいろ試みたのですが、「内容が難しい」「面白みに欠ける」という声から人が集まらないという課題に直面していたのです。

そこで、2018~2019年頃に、参加して面白いと思ってもらえるものと組み合わせられないかと国内外の事例を調べているときに、海外で平均年齢70歳を超える高齢者のeスポーツチーム「シルバースナイパーズ」という団体があることを知りました。「元気な時はゲームで交流!もし、認知症になってしまったらそのコミュニティで支援を受ける」という「シルバースナイパーズ」のようなコンセプトなら、多くの人に興味を持ってもらえるのではないかと思い、eスポーツに関心を持ったのが始まりです。

挫折から生まれた、パラeスポーツという新たな道

成年後見人制度を広める活動から、eスポーツへ。とても興味深い展開ですね!では、特に障害のある人が取り組む「パラeスポーツ」の世界にはどのようにして出会ったのでしょうか?

細貝:実は、高齢者向けのeスポーツは、当初なかなかうまく広がりませんでした。「敵同士になって打ち合うのは嫌だ」「ゲームはそもそも嫌い」という方が多く、150~200人ほどにお声がけしても反応は芳しくありませんでした。

そんな中、2019年に群馬県高崎市で障害者の方を対象にしたeスポーツ大会があることを知り、視察に行ったところ、非常に感銘を受けたんですよ。どんな障害があっても、ゲームを通して交流ができる!笑いあえる!そこで、福祉の仲間たちと「ePARA」という名前でイベントを始めたのが直接のきっかけです。

もちろん現在も成年後見の活動を続けていますが、自分にしかできないことは何かと考えた時、パラeスポーツを通じた就労支援に可能性を強く感じたのです。なんと、第一回目のイベントから就職実績が生まれ、eスポーツを起点とした障害者の就労支援事業にコミットするべく動きを加速させていきました。

みんなが大好きなゲームが拓く、障害当事者の就労の可能性

就職とeスポーツが結びつくイメージが、読者の方には少し分かりにくいかもしれません。そのあたりを詳しく教えていただけますか?

細貝:障害がある方が抱える職場での悩みは多く、特に「自分の障害特性で取り組める仕事がない」「単純作業であるシュレッダー業務だけでは月5~8万円の収入にしかならない」といった生々しい声が届いてきました。中にはトリリンガルでパソコンも使えるのに、適性のある仕事に出会えない方もいて、非常にもったいないと感じていました。

そこで、「ゲームが好きで日々遊んでいるならば、仕事でのマニュアルも読めるし、パソコン操作もできるに違いない。それならば、リモートワークも可能なのでは?」と考えたのです。多くの方はゲームと仕事を結びつけて考えていませんが、私たちから企業に向けて、「パソコン、使えますよ」「全盲でもエンジニアがいますよ」という声をきちんと届けていくことで、企業側も「それなら採用してもいいかも」と意識が変わってきたんです。

単にイベントをやって終わりではなく、その先の価値提案、ソーシャルグッドな取り組みをどうコミュニケーションしていくか、そういったことをYogiboさんのプログラムでも学ばせていただきました。

コロナ禍を乗り越え、オンラインで繋がる力

eスポーツの取り組みが、まさにコロナ禍でしたが、ePARAの活動はどのように変化していきましたか?

細貝:コロナの影響は非常に大きかったです。予定していたオリンピック関連のイベントなどが次々と中止になってしまいました。しかし、eスポーツはネット環境があればできるという強みがあります。まずはオンラインで繋がろうと、緊急事態宣言が明けた直後からはZoomなどを活用して活動を始めていきました。

たくさんの障害者の方々とオンラインで繋がれるということ。そして、オンラインだからこそ、いつも以上にコミュニケーションが取れること。オンラインこそ、リモートワークで能力を発揮できる場なのだ実感したんですよね。これがきっかけとなり、僕たちは2020年に会社を設立することにしました。コロナが落ち着いてからは徐々にオフラインイベントも再開。現在は、トヨタモビリティ基金さんと岡山や茂木でeスポーツのイベントを開催しているんですよ。

視覚障害からのカームダウン・クールダウンルームへの期待

大阪・関西万博への現地視察には細貝さんが参加(写真左端)。検討委員会メンバーと記念写真

江頭さんは、視覚障害のある方の視点でたくさんのご意見をくださいましたが、今回のカームダウン・クールダウンルームに関するディスカッションに参加されてみて、どんなことを感じられましたか?

江頭:はい、率直に言って非常に勉強になりました。このディスカッションに参加するまでは、eスポーツイベントなどで音が大きかったり刺激が強かったりする場合、しんどさを感じた方は、とりあえず別の部屋に避難すればいいのではないだろうかと考えていたんです。しかし、専門家の皆さんのご意見をお聞きして、車椅子の方が利用できるか、感覚過敏の方はどう感じるかなど、「感覚過敏」という障害の中には多様な視点があることを学びました。また、自分たちの経験だけでなく、さまざまな知見を取り入れ、幅広い立場の方と対話しながら空間を作り上げていくことの重要性を強く感じることができました。

大阪・関西万博のカームダウン・クールダウンルームに期待することはどんなことですか?

江頭:そうですね、障害者のご本人だけでなく、支援者の方々、関係者の方々、学校の先生など、より多くの方に「こういうものが必要なんだ」ということを知っていただくきっかけになればと思います。障害者の方だけが優先的に使うというよりは、もっと開かれた形で、万博らしさを感じられるような使われ方がされると嬉しいですよね。

江頭さんとePARAとの出会い、そして活動への参加へ

江頭さんは、どのような経緯でePARAに参加されたのですか?

江頭:当時は、大学4年生の時で、就職活動で悩んでいた時期だったんですよ。ePARAに所属していた視覚障害のある北村直哉さんと個人的な繋がりがありまして、彼から視覚障害者向けの格闘ゲーム大会がYouTubeで配信されると聞き、視聴したのが最初にePARAに出会ったきっかけです。私は途中で全盲になったのですが、それまではゲームもしていたんですよ。全盲になり画面が見えなくなってからは、ゲーム自体ができると思っていなかったので、その配信を見て衝撃を受けました。また、大学で福祉や心理学を学んでいたこともあり、eスポーツと就労支援を結びつけるePARAの活動に強い興味を持ちまして、「この会社で働きたい!」と思いました。その後、ご縁をいただいて、インターン期間へ。その後、入社してもうすぐ丸2年(インタビュー当時)になります。

実際に働いてみて、eスポーツと就労支援の結びつきについて、どのような可能性を感じていますか?

江頭:入社前は、eスポーツを通じて当事者の方々が笑顔になり、生きる気力や目標を持つといったメンタル面での効果に注目していました。しかし、入社してから、ゲームができるということはパソコンスキルやマニュアル読解力があることの証明になり、それが就労に繋がるという具体的なロジックがあることをいろいろな場面で再確認する場が多くありました。これは企業側にとっても新しい発見ですし、当事者の方々にとっても、好きなゲームが仕事に繋がるかもしれないという希望を持てる、非常に意義深い活動だと感じています。

視覚障害のある方が求めるサポートって?

競技中の実里さん

視覚障害のある方が生活する上で、必要としているサポートについて教えていただけますか?

江頭:まず歩行に関しては、点字ブロックや白杖、盲導犬などが不可欠です。また、街中の音声信号や駅の改札付近のピンポン音なども、重要な情報源となります。形のあるものだけでなく、周囲の方々のサポートも非常にありがたいですよね。特に、駅員さんやお店の店員さんなど、施設で働く方々に快く、そして穏やかに対応していただけると、私たちも安心して行動できるんですよ。

パニックになった時や落ち着きたい時、江頭さんはどうされているのですか?

江頭:そうですね。私の場合は、できる限り音の少ない、静かな場所に移動するようにしています。目が見える方は情報の8割を目から得ると言われますが、視覚障害者はその多くを耳からの情報に頼っています。そのため、音が多すぎると疲れてしまったり、情報過多で混乱してしまうことがあるんですよ。

では、カームダウン・クールダウンルームを視覚障害のある方が利用する場合、どのような点が重要になると思われますか?

江頭:まずは、カームダウン・クールダウンルーム全体の構造を把握することが大切です。触って確認することで、どこに何があるのか、空間の広さや安全性などを理解し、落ち着くことができます。また、部屋の中にあるものの触り心地も重要で、自分が触っていて心地よいと感じる素材のものがあると安心できますよね。音に関しては個人差があると思いますが、私の場合は完全に無音だと逆に不安を感じるので、かすかにBGMが流れているような環境が心地いいですね。

万博でカームダウン・クールダウンルームが設置されることについて、期待していることは?

江頭:万博という大きなイベントでカームダウン・クールダウンルームの存在が広く知られることで、お出かけに不安を感じている方々が、「それなら行ってみようかな」と一歩踏み出すきっかけになれば、とっても嬉しいですよね。そして、万博を機に、他のイベントや日常的な場所にもセンサリールームのような空間が増えていくことを、ePARAとしても心から期待しています。